Sept ans après la sortie de l’impressionnant The Golden Age – 800.000 albums vendus –, le clippeur et producteur Woodkid annonçait sa retraite anticipée. Le Lyonnais revient sept ans après avec un disque ambitieux, industriel et épique : S16. Rencontre avec un kid qui voit toujours grand. Retrouvez notre portrait de Woodkid dans le Tsugi 134 (octobre 2020).

Il s’est passé beaucoup de temps entre The Golden Age et ce nouvel album. Qu’as-tu fait ces dernières années ?

Après The Golden Age, je savais que je reviendrais avec un album mais j’avais besoin de revenir avec quelque chose de formé, d’intellectualisé. Et je sentais qu’il allait me falloir du temps pour que ce que j’avais à dire soit légitime. Je n’avais pas envie d’un disque qui parlait de la même chose que le premier. Il y a aussi eu, en plus de longs moments d’introspection, des choses à digérer, comme les attentats (après lesquels j’ai écrit le titre « Shift » présent sur l’album). La violence du monde globalement est malheureusement toujours inspirante. J’ai également tenté de réaliser un long-métrage. Mais je n’ai pas arrêté la musique pour autant. J’ai fait énormément de collaborations qui ont nourri mon album. J’ai réalisé la bande-son de filmDesierto du réalisateur mexicain Jonás Cuarón, travaillé avec Nicolas Ghesquière sur les musiques des défilés Louis Vuitton et composé des morceaux avec Nils Frahm pour un projet de JR (le court-métrage Ellis qui évoque la trajectoire des migrants passés par Ellis Island avec Robert De Niro, ndr). Je n’ai pas rien foutu !

« La déconstruction d’un masculin normé est justement en filigrane dans l’album. »

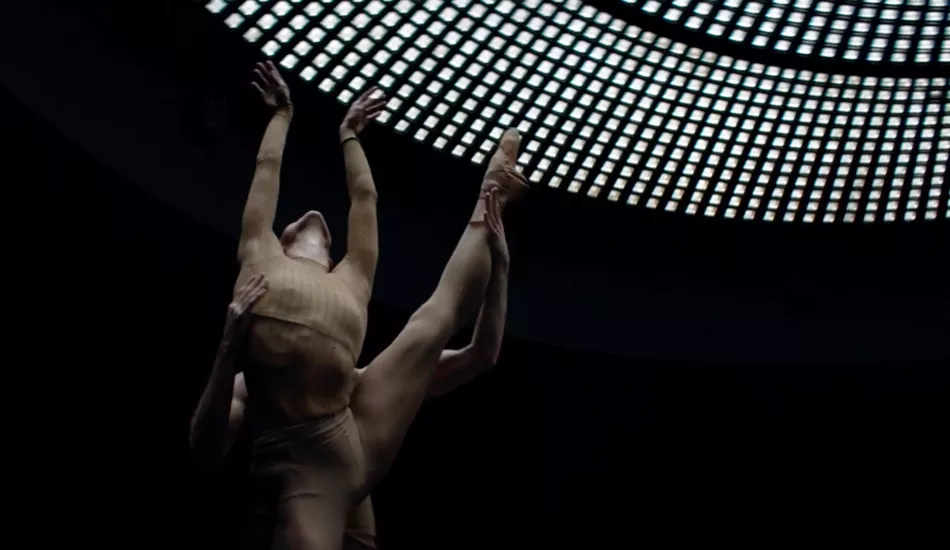

Dans le clip du single « Goliath », on voit des hommes masqués et un héros impuissant face à un monstre qui naît du charbon dans une mine de charbon. On peut y lire quelque chose de prophétique par rapport à ce qui s’est passé à Wuhan. L’homme a provoqué sa perte en mangeant un animal, ce qui a conduit à une pandémie mondiale…

C’est complètement terrifiant d’être rattrapé par la réalité et je ne me féliciterai pas de ces coïncidences. Plusieurs sujets abordés dans le clip résonnent, c’est vrai, hélas, avec l’actualité : le monde qui se retourne contre nous avec la création de monstres, la question de la responsabilité individuelle et collective et la toxicité de l’air, qu’on constate depuis un moment en Asie. Le coronavirus, c’est la concrétisation de ce qui se passe quand on construit des châteaux de cartes qui ne sont pas assez solides. Dans le clip, je voulais surtout créer un héros qui ne fait rien : il regarde sans activer aucune manette ; je souhaitais montrer qu’on peut faire partie d’un système sans y participer. J’y ai mis en scène quelque chose d’effrayant poussé à l’extrême : le côté monstrueux de la stéroïdisation (néologisme personnel) avec des versions bodybuildées de machines. Sur le tournage, je ne me sentais pas bien car j’étais plus fasciné que tétanisé par elles. Ça révèle des troubles de l’intime, de la virilité. La déconstruction d’un masculin normé est justement en filigrane dans l’album. Qu’on soit un garçon, une fille ou tout ce qu’il y a au milieu, on peut comprendre cette fascination pour la mécanique de chantier, les tracteurs qui sont des jouets d’enfance, l’ingénierie, l’hydraulique. Il faudrait pourtant se désintoxiquer de cette fascination, la rejeter.

L’objet album a-t-il encore un sens à l’ère du streaming ?

Je me méfie de ce qu’on voit à la surface avec le streaming. Il y a des artistes qui n’ont pas beaucoup de followers sur les réseaux et d’écoutes en ligne mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de succès. Tandis que d’autres sont très suivis virtuellement et en streaming mais personne ne va les voir en concert. Leurs tournées sont des échecs. Les chiffres sur le web ne reflètent par forcément ce que les gens aiment en réalité. Ce n’est pas parce que beaucoup de monde (y compris moi) écoutent de la musique sur YouTube ou Spotify qu’ils ne sont pas attachés à l’objet. On essaie de nous faire croire qu’il y a un format roi : le streaming. Mais je refuse de croire que les gens ne sont plus attachés aux histoires. Et un album c’est une histoire. L’idée d’un tracklisting, de la cohabitation des chansons, d’un déroulement, c’est précieux. Il faut le défendre. J’avais accompagné le premier album d’un livre. Là, c’est une surprise, mais il y aura aussi quelque chose qui viendra avec le disque, qui sortira en vinyle en plus du CD.

« Je refuse de croire que les gens ne sont plus attachés aux histoires. Et un album c’est une histoire. »

Tu n’as pas été très présent sur les réseaux sociaux pour annoncer l’album…

Oui, j’y suis le moins possible ; si j’avais une guerre contemporaine à mener, ce serait celle-là. Réduire le format vidéo au vertical, au portrait plutôt qu’au paysage, raconte quelque chose de dérangeant psychologiquement. On réduit l’image à la personne et non au groupe. L’œil est façonné à regarder un sujet, ce qui favorise les selfies notamment. La verticalisation du format est politique et envoie des messages qui vont vers l’individuel. Avec le cinémascope, on a ouvert le champ pour raconter plus de choses. Et là, c’est en quelque sorte à un contre progrès qu’on assiste. Je sais qu’il faut vivre avec son époque mais cette diminution des possibilités de narration me fait froid dans le dos. Je le dis car ça me tient à cœur, même si je sens que je vais passer pour un boomer.

❏

S16 (Barclay), sortie le 16 octobre. Retrouvez notre portrait de Woodkid dans le Tsugi 134 (octobre 2020).