Cinq ans après son premier maxi, l’un des DJs et producteurs allemands les plus importants du circuit techno se décide enfin à publier son premier album. Mais loin de ses sets telluriques, Rødhåd déserte le dancefloor pour un Anxious tout en ambiances sombres et poisseuses. Rencontre dans le deux pièces-cuisine berlinois qui héberge son label Dystopian, en attendant de le voir ce soir à Concrete aux côtés de Vril, Kobosil et Nur Jaber.

Hackescher Markt, début septembre. Il est à peine 10 heures du matin et des nuées de touristes s’affairent sous un soleil de plomb autour des échoppes de cette populaire place du centre-ville de Berlin. Rendez-vous est donné devant une immense brasserie pour être conduit dans les bureaux du label Dystopian, à la rencontre de Rødhåd. Interviewer dans ses murs le DJ techno le plus en vue de ces dernières années se mérite. Comme on pouvait l’imaginer, Dystopian est à l’image du héros du jour, discret. Il faut d’abord emprunter un premier passage, qui nous plonge dans les derniers restes du Berlin underground post-chute du mur, avec ses fresques murales défraîchies et ses boutiques DIY, puis un deuxième, ouvrir une lourde porte en bois qui donne sur une cour intérieure, prendre le monte-charge hors d’âge… pour découvrir un deux-pièces sans âme, une cuisine-salle de réunion ouverte à tout vent et un minuscule bureau où s’entasse en silence l’équipe du label-agence de booking Dystopian. Difficile de faire moins tape-à-l’œil.

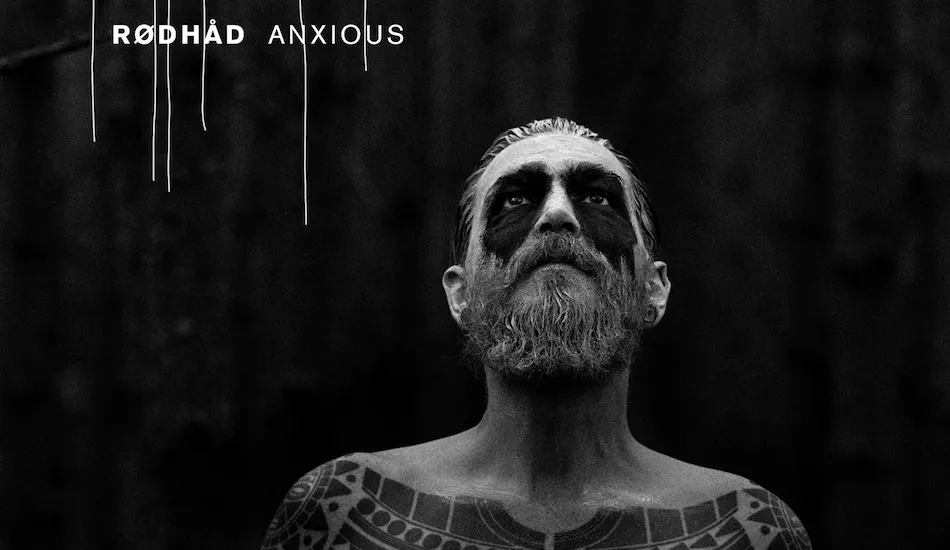

Apparu au premier plan de la scène techno européenne en 2013, arpentant aujourd’hui les institutions techno et souvent programmé en tête d’affiche des festivals européens, Rødhåd, Mike Bierbach de son vrai nom, n’a pourtant rien du phénomène venu de nulle part à la faveur d’un effet de mode. Cet habitué du Berghain, Fabric et autres Concrete, tête de pont d’une nouvelle génération berlinoise, a patiemment fait ses gammes, à la dure, dans les hangars et les clubs confidentiels de la capitale allemande, jouant parfois devant 30 personnes, jusqu’au jour où il s’est décidé avec deux amis à prendre son destin en main (voir encadré). Cette carrière lentement bâtie, fruit d’un apprentissage entamé au plus bas de l’échelle, a inoculé à ce grand timide le virus de la modestie. Loin des superstars qui assurent le show, il compte sur ses seules capacités pour apprivoiser les foules de plus en plus nombreuses à venir succomber à ses coups de boutoir (sans compter un certain charisme naturel qu’il exploite sans forcer). Si ce marathonien des platines est capable de jouer dix heures d’affilée une techno millimétrée, dure et d’une noirceur insondable, le Rødhåd producteur n’a pas été en reste sur ses rares maxis (huit en cinq ans, publiés sur Dystopian ou le label belge Token). Sa techno radicale, fourmillant de détails et de textures finement ciselés collait parfaitement à son image de bûcheron norvégien… jusqu’à ce premier album Anxious qui nous occupe aujourd’hui, et le voit faire un immense pas de côté. Rødhåd, en se lançant dans la figure imposée de « l’album techno où il faut savoir explorer d’autres territoires pour montrer l’étendue de sa palette sonore », délaisse le dancefloor, le 4/4 et la virulence au profit de morceaux marqués par l’ambient et un impressionnant travail de design sonore. Un disque où tout suinte l’anxiété, oppressant et étouffant, et dont les rares « éclaircies » sont la radicalité techno du tellurique « Target Line » et la drum’n’bass crépusculaire de « Burst ». Explications avec Rødhåd, DJ martial et producteur d’ambiances qui, en nous prenant à contre-pied, pose déjà les jalons de son avenir dans la techno.

Si vous êtes plutôt Spotify :

Tu es booké plusieurs mois à l’avance, tu joues en tête d’affiche, ton premier album est particulièrement attendu… C’est comme ça que tu imaginais ta vie dans la musique ?

Absolument pas, et je ne comprends toujours pas ce qui m’arrive aujourd’hui. (rires) J’ai commencé le deejaying à 16 ans, et bien sûr, comme tous les ados qui allaient régulièrement à des soirées techno, je me voyais à la place du DJ. Mais jamais je n’aurai imaginé être à la place qui est la mienne aujourd’hui.

Te souviens-tu de la première fois où tu t’es posé devant des platines ?

Un ami m’avait appris les bases du mix et offert des disques pour que je puisse m’exercer. J’avais dix disques devant moi et j’ai dû mixer toutes les faces, encore et encore. Quand j’ai commencé, c’était hard techno, très sombre. Aujourd’hui, si le tempo a un peu baissé, je reste dans le dark. C’est ce que j’aime. J’ai un souvenir assez fort de l’une de mes premières soirées, dans un sous-sol. La salle était plongée dans le noir, les stroboscopes tournaient à plein régime, le beat était lourd. J’étais impressionné.

Pendant quatre ans, tu as vécu une double vie: dessinateur dans un cabinet d’architecte le jour et DJ la nuit…

J’adorais mon travail, qui consistait à mettre en scène les plans des architectes. Je crois que j’étais plutôt bon d’ailleurs. C’était très stimulant intellectuellement, absolument pas aliénant. L’un de mes dernières tâches était de digitaliser les plans d’une vieille centrale électrique et d’en faire un rendu 3D pour que sa destruction se fasse en toute sécurité. Avec ce job, je gagnais de quoi payer mon loyer, tout en menant de front ma petite carrière de DJ. Je n’avais aucun besoin de me précipiter ou d’accepter n’importe quoi pour remplir mon frigo. J’avais le temps de réfléchir, de préparer mes sets, mes podcasts. Mes cachets me permettaient de m’acheter des disques. C’était confortable.

Il a fallu que tu choisisses entre les deux, mais tu as attendu 2013 pour démissionner. Tu étais fébrile à l’idée de changer de vie ?

La dernière année, je commençais à jouer à l’étranger, j’avais du mal à tenir le rythme. Je ne travaillais plus que trois jours par semaine, du mardi au jeudi, mais comme je n’étais toujours pas certain que ma carrière de DJ allait perdurer, je restais. J’éprouvais beaucoup de mal à quitter ma zone de confort. J’ai fini par me lancer. J’en étais arrivé au stade où je me faisais presque plus d’argent en une seule soirée qu’en un mois au bureau. Je commençais sérieusement à douter de l’utilité d’y aller tous les jours. (rires)

Le premier jour de ta nouvelle vie a dû te sembler particulièrement étrange…

Oh que oui ! (rires) J’étais heureux, mais aussi curieux de ce qui allait advenir de moi. Je savais juste que des gigs m’attendaient le samedi suivant, et que de plus en plus de demandes de booking arrivaient tous les jours.

Tu as publié ton premier EP, 1984, en 2012 sur Dystopian, et tu as pris cinq années pour accoucher de ton premier album…

Je voulais d’abord me faire la main sur des EPs. J’ai toujours voulu travailler sur le long terme. J’étais heureux à la sortie de 1984, mais je savais que je n’avais pas encore atteint le niveau de qualité que je m’étais fixé. J’ai progressé depuis sur le plan de la production, j’ai beaucoup appris ces dernières années. Les idées de départ sont toujours les mêmes, mais le traitement sonore n’a plus grand-chose à voir. Si tu écoutes mes maxis dans leur ordre de parution, ils abordent au fur et à mesure des territoires sonores différents, à l’écart de la seule techno fonctionnelle. Entre 1984 et les deux maxis parus sur le label Token, tu sens déjà que quelque chose a changé, que le sound design est différent.

La noirceur d’Anxious a-t-elle pour origine des morceaux comme « Venusianische Hölle » ou « Planet Der Verlorenen », qui figuraient sur le maxi Kinder der Ringwelt en 2015 ?

Tous les éléments d’Anxious sont éparpillés sur mes EPs, comme un puzzle, un essai avant la production finale de l’album. Sur Söhne der Erde et Kinder der Ringwelt, j’avais décidé de tenter un exercice de style en m’essayant à l’ambient. Pour Anxious, je voulais trouver le son parfait, mais définir ce que je voulais précisément m’a pris du temps.

C’est pour cela qu’il a mis si longtemps à se matérialiser ? Tu parlais déjà de ce premier album en 2016 lors de ta venue au Weather Festival…

Les difficultés principales sont venues de mon planning. En 2016, alors que je réfléchissais sérieusement à l’album, j’ai dû honorer trente dates. Il m’était difficile de travailler sereinement. Puis j’ai déménagé dans un nouveau studio, qu’il a fallu installer de zéro et configurer avec un acousticien. Je n’ai pu commencer à travailler dans le studio qu’en milieu d’année. Je me suis alors mis en tête de changer d’appartement… (rires) Bref, 2016 n’a été que chaos, avec des cartons partout, ce qui a retardé d’autant plus Anxious.

On peut affirmer qu’il a été difficile à réaliser?

Techniquement non, car je travaille vite une fois que j’ai mon idée directrice en tête. Je ne passe pas des heures à me poser des questions existentielles. Dans la majorité des cas, je commence sans aucun beat, par une ligne de basse, alors que dans la techno, on a plutôt tendance à envoyer le pied et rajouter des sons autour. J’arrive facilement à créer des ambiances « cinématographiques ». Peut- être que j’ai acquis de bons réflexes dans mon ancien job de dessinateur industriel, où j’agençais tout couche par couche, méticuleusement. J’y ai appris à toujours positionner les éléments à la bonne place, à structurer et compartimenter mon travail.

Ce qui est frappant sur Anxious, c’est sa progression, des ambiances pesantes de sa première moitié, qui illustreraient parfaitement des films d’angoisse, à une piste dancefloor comme « Target Line », que tu as enregistrée avec ton compagnon de label Vril. Tu as pris un plaisir particulier à travailler sur le sound design de l’album ?

Tous les week-ends, je joue dancefloor. Alors quand je me pose en studio, je n’ai pas envie de commencer ma journée par lancer un kick. La plupart du temps, j’attaque par des nappes, des ambiances, des paysages sonores. Plus de 90% de la musique que je produis n’est pas pour le dancefloor. Je veux toujours produire des tracks destinés à être joués en club, mais en ce moment, je suis dans… appelons ça « l’art », et j’ai besoin de m’attaquer à des nouveaux territoires. J’ai enregistré ce disque en gardant Running Man dans un coin de ma tête. Ce film dystopique de la fin des années 80, avec Arnold Schwarzenegger, est l’un des premiers que je me rappelle avoir vu enfant. Son atmosphère sombre et oppressante m’avait impressionné, et je l’ai vu des dizaines de fois depuis. C’est l’une des inspirations principales de l’album, son fil rouge même.

Ne crains-tu pas de désarçonner ceux qui ne connaissent que tes maxis et tes DJ-sets, plus musclés ?

Je suis bien sûr anxieux des réactions et je ressens beaucoup de pression. C’est mon premier album et j’espère que les gens vont l’aimer et surtout comprendre que je n’avais pas besoin de sortir un album 100% dancefloor. Il y aura des gens surpris, d’autres vont détester – ce que je peux accepter… ou pas. (rires) Mais je suis conscient qu’Anxious ne conviendra pas à tout le monde.

Les sorties de Dystopian sont obsédées par la dystopie (récit fictionnel qui décrit une société imaginaire dont l’organisation empêche ses membres d’atteindre le bonheur, ndr), chaque maxi tirant son nom d’un livre ou d’un film dystopique. Où se place Anxious dans ce champ thématique ?

Toujours dans la dystopie, et autant d’un point de vue politique que sociétal. Quand on voit la situation aux États-Unis avec Trump, au Moyen-Orient, que nous sommes cernés par les caméras de surveillance, le climat d’anxiété généré par les attentats en Europe… Quand je voyage, il y a toujours un sentiment diffus et palpable d’angoisse autour de moi, même si je n’ai pas peur… Ce n’est pas le futur que l’on nous avait promis.

On connaît tous ton surnom de Viking de la techno, et même si tu l’as toujours considéré comme une blague, on a l’impression que tu l’endosses complètement avec cette photo de pochette, avec ton visage exagérément poudré et ton air menaçant… Ne serais-tu pas en train de t’abriter derrière un personnage ?

La pochette… (rires) Ce n’était pas prévu que cela finisse de cette manière. Au début, il n’était pas question que j’apparaisse sur la pochette. Mais j’aimais cette photo, extraite d’une grosse session que nous avons réalisée dans la forêt. Elle accroche le regard et illustre bien l’adjectif “anxieux”. C’est une image forte. Mais c’était avant tout une façon de jouer avec les stéréotypes, et bien sûr d’étonner un peu plus. On passe tellement de temps à me demander si je suis suédois ou norvégien que j’ai décidé de jouer le jeu à fond. Donc c’est moi sur la pochette, sans être tout à fait moi. C’est presque un personnage.

Est-ce une façon de séparer le personnage public, Rødhåd, du personnage privé, Mike? Comment vis-tu d’ailleurs ta célébrité dans le milieu underground ?

Je réussis encore à rester anonyme, je peux même sortir sans difficulté. (rires) Cela me fait toujours bizarre quand quelqu’un vient me remercier. Je ne me sens absolument pas comme une superstar, je n’arrive pas à m’habituer à ce qu’on vienne me demander de prendre une photo. Si les gens sont sympas, ce n’est pas un problème. Quand ça devient too much, je parviens toujours à filer en douce. (rires)

Malgré ton succès, te sens-tu toujours appartenir à l’underground ?

Je ne pense plus appartenir à l’underground, je ne sais même pas s’il existe encore un “véritable” underground maintenant que tout est accessible sur internet. Être underground aujourd’hui signifierait à la rigueur se planquer dans un sous-sol entre amis avec du son. Je crois aussi que je ne suis pas suffisamment sérieux et austère pour appartenir à l’underground. Bien entendu, chez Dystopian, comme nous ne vendons pas des milliers de disques, que nous vivons dans l’univers parallèle des DJ’s et de la nuit, nous incarnerons toujours l’underground pour quelqu’un, en particulier pour nos familles, qui ne comprennent pas toujours ce que nous faisons.

Toi qui es d’une nature réservée, n’es-tu pas un peu gêné d’être toujours présenté comme LE visage de la nouvelle techno berlinoise? D’être réduit au rôle d’ambassadeur de la scène?

(rires gênés) Bien sûr, il y a mon physique. Roux, barbu, tatoué… Il est facile de se souvenir de moi. Mais je ne me vois pas une seule seconde comme le visage d’une nouvelle scène. J’appartiens à un mouvement musical qui apporte une certaine fraîcheur à la techno, mais c’est plus une nouvelle génération de producteurs, qui suit les pas du Berghain, de Marcel Dettmann et de Ben Klock, qui ont ramené ce type de techno sur le devant de la scène. Il ne faut pas exagérer, nous ne jouons pas une musique radicalement nouvelle, même si elle a évolué, devenant plus dubby, plus dure.

Tes productions justement, sombres, pessimistes et parfois agressives, prennent-elles leur source dans ton enfance à Berlin-Est ?

Pas uniquement. Une partie de mes influences vient sûrement de mon enfance passée dans le quartier de Prenzlauer Berg, avant la chute du mur, entouré des bruits permanents de la ville et du béton. Mais c’est difficile de dire ce qui a précisément joué dans la construction de mes goûts musicaux, d’isoler consciemment une influence plutôt qu’une autre. Appelons ça le son de Berlin. Ce qui est sûr, c’est que malgré mon caractère jovial, je n’ai jamais été du genre à chanter le refrain d’une chanson joyeuse à tue-tête. La musique joyeuse m’ennuie, je préfère la mélancolie et la tristesse, ce sont ces émotions qui me touchent le plus.

Ne crains-tu pas, maintenant que tu as atteint un certain niveau de reconnaissance et de notoriété, que tout s’arrête subitement ?

J’y pense parfois. Mais cela m’a pris tellement de temps pour arriver au niveau qui est le mien que si demain la techno connaît une baisse de popularité ou qu’on ne veut plus me booker aussi souvent, que je me rassure en me disant qu’il y aura toujours un underground dans lequel je serais ravi d’évoluer. Si jamais cela s’arrête, il y aura forcément autre chose après.

Alors comment te vois-tu vieillir sur la scène techno ?

Aucune idée. (rires) Je pense déjà à l’étape d’après, je suis en pleine phase de changement artistique. Je travaille sur un projet live qui n’est pas orienté dancefloor, où le sound design et les ambiances joueront le premier rôle, comme sur Anxious. J’espère le faire tourner l’année prochaine, mais il faut que je trouve un moyen de jouer l’album live, car il y a tellement de couches superposées qu’il m’est impossible de reproduire tout cela seul sur scène. Dans le futur, j’aimerais pourquoi pas travailler sur des bandes originales de films, mais je ne suis pas un musicien de formation : je ne sais pas écrire des mélodies ni coucher la musique sur une partition et je ne me vois pas composer pour un orchestre symphonique.

Quand nous avons demandé à te rencontrer, tu as d’abord demandé que l’entretien se fasse par e-mail. Ressens-tu des difficultés à assurer la promotion ?

C’est délicat. Quand je mixe, je sais que je suis dans la cabine, je fume un pétard et je baisse les yeux sur mes platines. Je me cache à la vue de tous. Je suis timide. J’ai appris à me soigner au fil des ans, mais je ne serai jamais comme Sven Väth, à faire le show et être au centre de l’attention. Donc forcément, la promotion, ce n’est vraiment pas mon truc. Je préférerais mettre la musique en avant, mais hélas, la musique c’est moi ! (rires)

Dystopian, la naissance

Rødhåd et Dystopian ne sauraient exister l’un sans l’autre. Sans la première soirée Dystopian, sa carrière n’aurait pas emprunté la même voie. Organisée par Rødhåd et deux de ses amis proches, qui l’accompagnent encore aujourd’hui, mais qui tiennent farouchement à leur anonymat, laissant le DJ être le visage du label, Dystopian est né de frustrations. À l’époque, les trois compères ne se retrouvent pas dans le Berlin électronique, qu’ils ne considèrent absolument pas comme la capitale techno de l’Europe. La nuit est pour eux trop dominée par le son minimal, Richie Hawtin en tête. Le Tresor vient d’emménager dans son nouveau cadre, mais le son leur déplaît, le Berghain n’est pas encore l’institution que l’on connaît. Berlin n’est pas assez techno. Rødhåd n’a de plus aucun EP à son actif, ce qui lui ferme les portes des « gros » clubs, en vertu d’une règle non écrite qui exige que les DJ’s doivent avoir publié leur musique pour y jouer. Impatients, ils organisent leur première soirée le 20 novembre 2009 à l’Arena Club, conviant Ben Klock, Shed et Sandwell District à partager l’affiche avec Rødhåd, qui se charge de conclure. Le Berlinois inaugure ce soir-là son nouveau patronyme, celui qu’il s’était choisi, Redhead (traduction anglaise de Der Rote, soit Le Roux), étant déjà pris par un DJ belge. Le succès artistique, à défaut d’être commercial, est évident. Le trio a réussi à organiser sa soirée sur ses terres berlinoises. La mécanique est lancée, les soirées mensuelles vont s’enchaîner, les trois amis apprennent les dessous du business, la carrière de Rødhåd passe à la vitesse supérieure, jusqu’à enfin publier en 2012 son premier EP, 1984. Le label, dont ses cofondateurs rêvaient avant même la soirée fondatrice, se matérialise enfin. Non sans mal, la faute au principal concerné. « Le lancement du label dépendait de moi, des morceaux que je me sentais capable de livrer. Il aurait pu naître bien avant, mais je n’étais pas prêt à sortir ma musique. Je me suis bien mis la pression, je n’étais pas certain de la qualité des morceaux. » Cinq ans plus tard, Dystopian a publié une vingtaine de références, signées Alex.Do, Distant Echoes, Drumcell, Monoloc, Recondite et bien sûr Rødhåd, dans une veine techno qui trouvait jusqu’à présent sa meilleure définition dans l’intitulé de la quatrième référence maison, le Béton Brut EP. Aujourd’hui Anxious rebat les cartes.

![Illustration pour Exclu : Rødhåd et Ø [Phase] en collaboration pour les 10 ans du label Token](https://i.tsugi.fr/moyenne/L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzExL3JvZGhhZF8yOV93ZWJfYnlfbWF0dGhpYXNfd2Vob2Zza3kuanBn/static/rodhad.jpg)

![Illustration pour En écoute : Rødhåd remixé par Porter Ricks, Donato Dozzy, Ø [Phase] et Silent Servant](https://i.tsugi.fr/moyenne/L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA1L3JvZGhhZF8yOV93ZWJfYnlfbWF0dGhpYXNfd2Vob2Zza3kuanBn/static/en-ecoute-rodhad-remixe-par-porter-ricks-donato-dozzy-o-phase-et-silent-servant.jpg)