Article extrait de Tsugi 103, disponible à la commande ici.

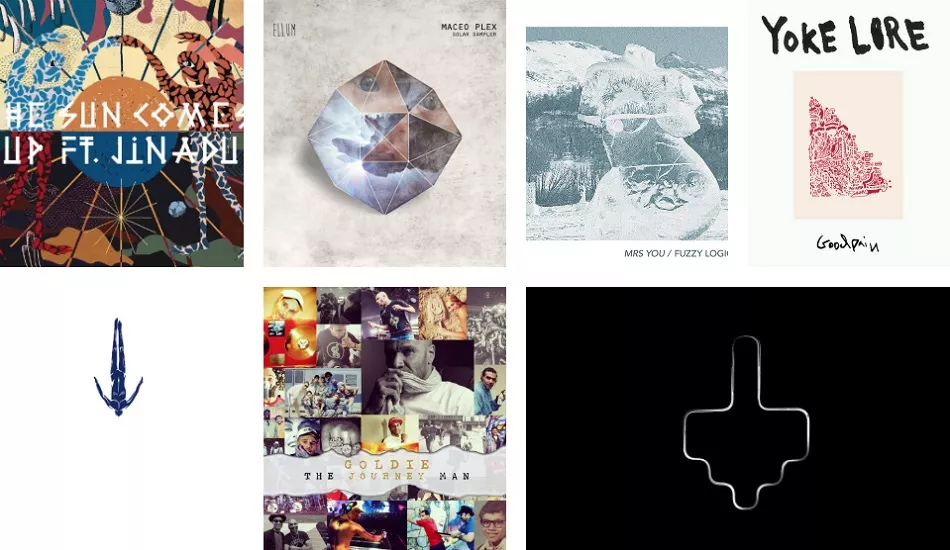

Non content d’être considéré comme l’un des meilleurs DJs de la planète, l’Américain exilé à Barcelone Eric Estornel, alias Maceo Plex, est aussi un producteur ultratalentueux. La preuve avec son nouvel album, le tortueux mais passionnant Solar.

Il possède trois pseudos pour autant de styles musicaux différents. La musique qu’il joue en tant que DJ n’a souvent rien à voir avec celle qu’il produit. Eric Estornel alias Maceo Plex, Maetrik ou Mariel Ito, aime sans conteste brouiller les pistes. Ceux qui étaient restés scotchés sur son premier album, le très sexy deep house Life Index (2011) seront sans doute désorientés à la première écoute du très personnel Solar. On peut parier qu’ils seront aussi vite subjugués par ce second album très mental où l’Américain d’origine cubaine, résident barcelonais depuis de nombreuses années, mélange de somptueuses chansons électroniques sombres et habitées (“Polygon Pulse”, “Indigo”) et de convaincantes plages plus expérimentales (la techno vrombissante de “The Tesseract” ou l’électro techno old-school de “Wash Away My Tears). À 39 ans, Maceo Plex est bien un homme libre. Mais aussi une forte personnalité comme on va s’en apercevoir lors de cet entretien garanti sans langue de bois. Ce qui ne peut évidemment que nous réjouir.

Si vous êtes plutôt Spotify :

Ton album s’intitule Solar, c’est aussi le prénom de ton petit garçon, est-ce que cela veut dire qu’il a été ta principale source d’inspiration ?

Certainement. Il a deux ans et demi maintenant. C’est lui d’ailleurs qui est en photo sur la pochette du disque. Quand j’ai commencé à travailler sur l’album, il venait de naître. Cet événement a changé ma perception de mon métier. Avant ma vie, c’était “party, party, party”. Pourtant, ma femme et moi avons eu deux enfants (14 et 18 ans) de précédents mariages, donc j’ai l’habitude des enfants, mais Solar était le premier à nous deux, c’était donc spécial. J’en ai eu marre de voyager, d’aller à des fêtes, j’avais plus envie de rester chez moi en famille, et de produire de la musique qui ne serait pas forcément de la dance music.

L’atmosphère de Solar est assez sombre et tourmentée, bien plus que celle de Life Index, ton précédent album, cela reflète-t-il ton état d’esprit ?

Je me posais beaucoup de questions, mais je n’étais pas forcément sombre. Je crois que c’est une question de maturité, j’étais aussi plus concentré sur les textes et sur le message que je voulais faire passer derrière les chansons. Il y a beaucoup de mélancolie, car c’est un peu la chronique des premières années de mon fils jusqu’à ces derniers mois. Quand on a un bébé, on imagine que c’est toujours super, mais ce n’est pas le cas. Il y a des hauts et des bas. C’est pour cela que l’on peut entendre de la joie, mais aussi de la tristesse dans ce disque.

Ton album est à la fois expérimental et pop, est-ce que cela a été difficile à trouver comme équilibre ?

Je ne sais pas faire uniquement de l’expérimental ou uniquement de la pop. La moitié du temps, je voulais faire des chansons un peu sombres avec un message, mais l’autre moitié du temps, je voulais juste quelque chose de plus spontané et jouer avec des beats. J’aime beaucoup écrire, et quand je compose un morceau j’ai souvent les paroles d’un refrain qui me viennent en tête. J’ai énormément participé à l’écriture des textes, je lance des idées et je travaille ensuite avec quelqu’un qui peut mettre ça en forme. Sur Solar, il y a trois chanteurs. Duncan Jones sur “Polygon Pulse” et “Solar”, Jono McCleery sur “Indigo” et Poppy, une chanteuse de Manchester sur la dernière chanson, “Swan Dive”.

Qu’est-ce qui te rend particulièrement fier dans cet album ?

Cette impression d’avoir vraiment réalisé un travail artistique, sans aucune considération de business derrière. Je sais que Solar ne va pas aider ma carrière de DJ’s, parce que je ne joue pas de morceaux comme ça, à part peut-être à la fin de mes sets. C’est un risque de sortir ce genre d’album introspectif, mais j’en suis fier.

Souvent, les DJs travaillent avec ce que l’on appelle des “ghost producers” qui leur font des morceaux. Ce n’est pas ton cas, mais que penses-tu de ce procédé ?

Je déteste ça. Mais il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, tu as des DJs qui travaillent en studio avec un producteur, je trouve ça assez normal. C’est un peu comme les artistes pop qui travaillent avec des ingénieurs du son. Mais ce qui est étrange c’est quand ils cachent le fait qu’ils travaillent avec quelqu’un. Je ne dirais pas leurs noms, mais beaucoup de DJs plutôt underground font ça. Pourtant, ils prétendent qu’ils sont producteurs. Mais c’est très facile de deviner après une petite conversation avec eux qu’ils ne le sont pas. Il y a quelques années quand j’avais besoin d’argent, j’ai travaillé comme ghost producer: on me disait ce que le DJ voulait, je lui envoyais les morceaux et il me les achetait. C’est très répandu aujourd’hui comme procédé. Il y a notamment un gros studio à Londres qui fait ça, qui vend des morceaux à des DJs. Je dirais qu’environ 50% des DJ’s ne produisent pas leur musique. Parce qu’aujourd’hui tu dois être producteur, mais tu n’as pas besoin d’être DJ. Ce qui fait que sur la scène, certains artistes devraient être plus gros et d’autre plus petits…

Pourquoi as-tu créé un nouveau label pour sortir cet album ?

Au départ je devais le sortir chez Monkeytown (le label de Modeselektor, ndr), mais ils n’étaient pas d’accord avec la direction que j’avais prise. Je l’ai envoyé à d’autres labels, mais j’ai vu que ça allait encore prendre beaucoup de temps avant qu’il puisse sortir. Et je n’avais pas envie d’attendre, aujourd’hui je crois que c’est le bon timing et je n’avais pas envie que cette musique devienne vieille. Du coup j’ai créé Lone Romantic, qui va être beaucoup plus expérimental qu’Ellum mon autre label, qui est techno-house. Heureusement, je paye un label manager pour s’occuper de cela, si tu dois tout gérer toi-même, c’est très compliqué.

Tu as grandi en écoutant quelles sortes de musiques ?

J’ai grandi à Miami, mes parents sont d’origine cubaine. Chez moi, il y avait toujours de la salsa et du merengue, mais je n’ai jamais aimé ça. Enfant, j’écoutais de la Miami bass puis ado du breakbeat hardcore anglais, de la early jungle. C’est un peu cliché, mais les premières sorties de Warp ont eu un gros impact sur moi. Comme le premier album de Speedy J, Ginger, B12 et surtout RAC que j’adorais, l’album Diversions a changé ma vie. C’était électro, très deep et expérimental. Je ne suis venu à la house et à la techno qu’à la fin des années 90, avant je trouvais cela ennuyeux : ça me semblait tellement simple de faire un beat techno! (rires) En 1992, nous avons déménagé à Dallas, j’ai travaillé un petit moment dans un magasin de disques, où les gens venaient acheter de la techno et de la house et moi ça m’énervait, j’avais des goûts très pointus. C’est étrange de penser à quel point j’étais élitiste à l’époque, et que finalement je suis parti dans une autre direction. Heureusement, car sinon je crois que j’aurai fait de la mauvaise musique élitiste! (rires)

Tu te souviens de la première fois où tu es allé en club ?

Oui, je crois que c’était au Lizard Lounge à Dallas. Mais en fait je n’allais pas du tout dans les clubs et dans les raves, seulement deux à trois fois par an peut-être. Je ne prenais pas de drogues, je m’en foutais de danser, même les filles ne m’intéressaient pas, j’étais très “nerd”. (rires) Je sortais uniquement pour voir les lives shows et observer la manière dont les DJs mixaient.

Quand as-tu décidé de faire ce métier à plein temps ?

Pendant treize ans, j’ai été chauffeur pour UPS, puis à partir des années 2002, 2003, j’ai commencé à avoir pas mal de bookings. À partir de 2007, j’allais de plus en plus souvent en Europe, je n’avais plus besoin d’avoir un job alimentaire et je suis parti m’installer en Espagne.

Pourquoi ce choix de l’Espagne ?

Mes grands-parents y habitaient, je parle la langue et c’est très relax. J’aurais pu aller à Berlin, mais depuis que Richie Hawtin y habite, énormément de producteurs et de DJs ont déménagé là-bas. Je trouve qu’ils s’influencent beaucoup trop entre eux. Cela forme une scène pas très créative avec le même son dans tous les clubs. Ce n’est pas très constructif, alors que quand tu es isolé, cela fait plus travailler ton imagination.

Tu imagines retourner aux États-Unis ?

Jamais ! (rires) Avec ma femme, nous n’en avons aucune envie. La vie n’est pas bonne là-bas.

Quel regard portes-tu sur l’administration Trump ?

Trump, c’est le résultat de notre mauvais système éducatif. On n’a pas mis d’argent dessus et pendant des années, surtout dans le Sud, les gens ont grandi en étant ignorants, mais également très religieux. C’est la raison pour laquelle il a été élu. Les gens comme Trump se foutent de l’art, de l’écologie, des sciences, de l’éducation. Tout ce qui les intéresse c’est l’argent, le capitalisme et ils utilisent le racisme pour être élus.

Est-ce que ta musique est touchée par les problèmes politiques ?

Pas vraiment, mais l’idée de “Indigo” m’est venue quand j’ai vu des vidéos de réfugiés syriens avec des bébés. La chanson parle de ça, j’ai donné l’idée de départ au chanteur Jono McCleery. J’avais une vision en tête, celle d’une photo d’un enfant perdu au milieu d’une route dévastée, dont les parents devaient être probablement morts. Comme j’ai un enfant à peu près du même âge, cela m’a profondément marqué.

Est-ce que tes racines cubaines sont présentes dans ta musique ?

Non, je ne crois pas, le côté syncopé de ma musique n’est pas un rythme syncopé latino, mais c’est dû à l’électro avec le bruit du snare (il imite le son de la caisse claire). C’est basé là-dessus c’est pourquoi j’ai ce rythme “rollin’ and movin’”. Mon côté cubain réside peut-être dans le fait que j’aime danser. Quand j’étais jeune, j’ai même suivi des cours de danse. Mon frère est un grand danseur professionnel, il a notamment dansé pour Michael Jackson et Britney Spears, donc je ne voulais pas aller dans cette direction. Mais aujourd’hui encore, je danse beaucoup quand je suis DJ, car je vais dans les clubs uniquement quand je travaille. (rires)

Dans le dernier classement des meilleurs DJs de Resident Advisor tu es numéro 4, est-ce que cela a une signification pour toi ?

Non pas vraiment. Je crois que je suis entré dans ce top en 2011 au numéro 5, depuis je n’ai jamais été plus bas que 6. Je crois qu’il n’y a pas de différence entre les gens du top 10. C’est vrai que beaucoup de DJs essaient d’y entrer. Mais qu’est-ce que cela veut dire quand Richie Hawtin est 80e alors que tout le monde sait que c’est le plus grand DJ techno du monde et qu’il doit vendre deux fois plus de tickets que moi ? Il faut comprendre qu’il y a beaucoup de marketing là-dedans, que les gens jugent aussi le look, la manière de s’habiller… Et plus tu fais de la musique expérimentale, puis tu descends au classement. J’imagine que cela va être mon cas l’année prochaine ! (rires) Je ne comprends pas vraiment comment ça marche, il paraît que c’est basé sur des votes, sans doute en grande partie, mais il y a aussi du favoritisme. Quand tu vois que Dixon a été quatre fois premier de suite… J’ai l’impression que ce classement va disparaître ou alors qu’il ne sera pas du tout crédible. Pour RA, c’est juste une manière de vendre des tickets et de contrôler la scène en le faisant.

Est que c’est encore important pour un DJ d’avoir une forte présence à Ibiza pendant l’été ?

Tout dépend ce que tu recherches. C’est important si tu as envie d’être mainstream. Mais je connais des DJ’s qui ne veulent pas y jouer et qui gagnent quand même beaucoup d’argent. Certains DJs ont leur soirée parce qu’ils veulent vendre des tables VIP ou devenir le prochain Richie Hawtin. Moi, j’ai eu l’opportunité d’avoir ma propre soirée au DC10, mais je contrôle les choses et j’invite des DJs que je respecte, pas forcément des gens qui font vendre des entrées. Je suis dans une autre direction.

Est ce que tu as beaucoup d’amis dans le métier ?

Non, pas trop, c’est ce qui est marrant. Je ne socialise pas tellement. Par exemple, à ma soirée à Ibiza, les gens du business ne viennent pas. C’est juste des amis qui aiment ma musique et qui viennent danser, pas les managers d’untel ou untel. Tu regardes qui est dans le backstage au DC10, ce n’est que du business et probablement des prostituées. (rires)

Tu trouves qu’il y a trop de business dans la scène ?

Oui. C’est devenu comme pour les artistes du Top 50. Certains DJs ont trois sociétés de marketing qui bossent pour eux. D’autres passent des jours à réfléchir aux photos qu’ils diffusent, aux fringues qu’ils portent et qui doivent être parfaites, je trouve ça ridicule. L’explosion de l’EDM a déclenché un gros business, mais il y a des DJs techno qui utilisent encore plus de marketing que ceux de la scène EDM, avec une team entière de gens qui les suivent.

L’année prochaine, tu auras 40 ans, est-ce que cela signifie quelque chose pour toi ?

Pas vraiment, si ce n’est que ça m’effraie un peu. Mais je me sens bien. Je n’ai pas vraiment de plan de carrière, mais dans les prochaines années, j’espère être mieux compris et sortir de l’étiquette dance music. Parfois, je prends de mauvaises décisions, mais je suis content de ne pas être obligé de faire ce que tout le monde fait. Je sais qu’aujourd’hui le son du moment c’est Innervisions, mais moi je vais dans la direction opposée…