Les années passent, sans prise sur Jean-Michel Jarre, pionnier électronique qui, aujourd’hui, se réinvente en grand prêtre de la spatialisation et du métavers, mais en essayant de créer un vrai modèle européen, loin de l’hégémonie des Gafam. Rêve ou réalité ?

Interview issue du Tsugi 155 : L’argent fou

La vieillesse est un naufrage. Air connu. C’est souvent vrai. Mais il existe de rares exceptions. Exemple avec Jean-Michel Jarre. De la fin des années 1970 jusqu’au début des années 2000, le public oublie ses années d’expérimentations des sixties au sein du fameux GRM de Pierre Schaeffer pour ne retenir que les tubes synthétiques, les concerts façon Livre Guinness des records, de la place de la Concorde à la Grande Muraille de Chine, où les spectateurs se comptent par centaines de milliers au minimum. Mais aussi les tubes qu’il écrit, oui écrit, pour Christophe et Patrick Juvet. La suite est plus confuse. Des albums dispensables (il l’avoue lui-même), une dépression due en partie à une vie personnelle chaotique après sa rupture avec l’actrice Charlotte Rampling (mais tout ceci ne nous regarde pas). Et puis un comeback, venu de nulle part il faut bien le dire, au mitan des années 2010 avec les deux albums Electronica 1 : The Time Machine (2015) et Electronica 2 : The Heart Of Noise (2016) et des collaborations avec Gesaffelstein, Jeff Mills, Rone… Depuis, il n’a jamais quitté notre radar. Entre biographie secouante (Mélancolique Rodéo), collaboration fructueuse avec Gorillaz, album scotchant (Equinoxe Infinity, 2018), concert en réalité virtuelle à Notre‑Dame de Paris pour le jour de l’an 2020. Jusqu’à ce nouvel album Oxymore, retour aux sources de l’expérimentation, où il explore pour la première fois, depuis l’étape de la composition, le son à 360°. Une spatialisation accessible à chacun via son téléphone et ses écouteurs, qui permet d’entrer dans une sorte de bande‑son du monde d’aujourd’hui, terrifiant et désespéré par bien des aspects, mais aussi source d’espoir grâce à la puissance d’une technologie au service de tous les humains et pas seulement d’une poignée de tycoons de la Silicon Valley. Un discours optimiste porté par un éternel passionné de 74 ans, prophète d’un métavers pour tous et toutes. On a envie d’y croire. Après tout, qu’avons-nous à perdre ?

La spatialisation du son, c’est le point de départ de ce disque ?

Oui, je voulais concevoir un album en son spatialisé dès le stade de la composition. Ne plus avoir cette relation frontale en 2D que l’on a depuis des siècles avec la musique. Beaucoup de musiciens dans tous les styles ont essayé de créer un son qui soit moins en 2D, mais tout ce que j’ai entendu en binaural ou multicanal était au départ produit et conçu en stéréo puis remixé en 360. Je me suis dit qu’il fallait composer dès le départ en prenant en compte cette dimension complètement différente. Quand on compose de manière « classique », c’est comme une peinture. Quand on met trop de couches, tout devient gris et c’est la même chose avec la création en stéréo. C’est vraiment une autre manière de composer quand tu peux mettre des sons autour de toi et que chacun d’eux peut avoir son espace vital. J’avais commencé à explorer depuis de nombreuses années la quadriphonie, le 5.1 et je me suis dit que ce serait intéressant d’utiliser les technologies d’aujourd’hui, pour composer avec un son immersif, en prenant compte en plus l’émergence du métavers et de la réalité augmentée, parce que ce son immersif va être au centre du jeu.

De manière pratique, comment ça se passe un enregistrement en son spatialisé ?

Au début, j’ai travaillé dans mon studio avec une installation en 5.1, qui donne déjà une idée du 360. Pour le processus de composition, au lieu de me dire comme en stéréo, on va mettre un son à droite et un autre à gauche, là je réfléchissais : tiens ce serait bien que ce son soit du côté arrière gauche et qu’il vienne à une certaine vitesse sur l’avant droit. Donc j’ai commencé à composer dans l’espace. C’est comme ça que j’ai défriché un territoire que je n’avais jamais exploré avant.

Mais comment ne pas être perdu face à l’immensité des possibilités ?

Tu as raison, on peut tout à fait se perdre dans l’expérimentation, mais ce qui m’a sauvé c’est d’avoir une deadline. Ce projet est né parce qu’après avoir travaillé sur différents projets sur la spatialisation dans le studio de Radio France, Didier Varrod, responsable de la musique de Radio France, m’a proposé de le présenter lors de l’Hyper Weekend Festival en janvier 2022. On était en octobre, et je devais avoir tout terminé pour janvier. Je n’avais donc pas d’autre choix que d’y aller à fond et j’ai mis donc six semaines pour composer. Bon ensuite j’ai mis huit mois pour le mixer. J’ai présenté une version bêta pour le festival, c’était une grosse maquette d’Oxymore. Au début, j’ai quand même dit à Didier que je n’allais jamais y arriver, mais je crois qu’un des points forts de l’album, c’est sa cohérence et c’est parce que je l’ai fait d’une traite. Chaque fois que quelque chose fonctionnait, je le prenais. Je ne me posais pas de question parce que je n’avais pas le temps. Quand je réécoute cet album aujourd’hui, il y a une part de mystère dans la manière dont je l’ai fait.

« On est le reflet de la société et je ne suis pas dans la nostalgie. J’ai toujours le syndrome du débutant avec l’envie d’explorer. »

Comment décrirais-tu le lien entre Pierre Henry, la musique concrète, le Berghain, le punk et la techno berlinoise, des références que tu cites à propos de ton album ?

À priori ce sont des oxymores. (rires) La musique concrète est née en France avec Pierre Schaeffer, visionnaire et théoricien, qui a créé le GRM et Pierre Henry, qui a suivi un parcours de compositeur classique en restant dans son propre studio. Les deux ont travaillé ensemble dix ans jusqu’en 1958. Ils ont jeté les fondations de la musique concrète, qui consiste à enregistrer des bruits et les transformer en musique en les trafiquant. C’était avant-gardiste à l’époque, mais c’est aujourd’hui la manière dont on produit la musique dans l’électro ou dans le rap. Il existe une pensée française de la musique électroacoustique qui a influencé la manière dont on fait de la musique aujourd’hui dans le monde. Je trouvais donc intéressant de leur rendre hommage. Le travail d’un DJ est de prendre la matière sonore et de la transformer, la scratcher, un peu comme Pierre Henry pouvait le faire. Le lien avec le Berghain et la techno berlinoise, c’est l’approche art brut, liée au big bang de la chute du Mur. Et le punk, c’est là aussi le côté brut, DIY, sans artifices. Quand Pierre Henry débute, il a des moyens très minimalistes : des magnétophones et des micros qui n’ont pas été conçus pour ça, mais il crée un style. C’est très punk comme attitude je trouve.

Certains avec l’âge s’assagissent et se contentent de se répéter, ce n’est pas ton cas. Comment l’expliques-tu ?

On est le reflet de la société et je ne suis pas dans la nostalgie. J’ai toujours le syndrome du débutant avec l’envie d’explorer. Et ce qui s’est passé avec le Covid nous a fait changer de paradigme, avec une relation vers l’extérieur très liée aux interfaces numériques. D’où mon intérêt pour le métavers. Mais c’est un peu un retour aux sources. Quand j’étais au GRM, deux voies s’ouvraient à moi : celle de la musique contemporaine expérimentale et celle de la culture pop. J’ai quitté le GRM parce que j’avais envie de faire ce pont entre la pop culture et lui. Ce qui était blasphématoire et pas vraiment français à l’époque. Pour moi, les élites françaises sont passées à côté de la pop culture : elles ont accepté Kundera, mais moins Philip Roth, Jean Ferrat, mais moins Bruce Springsteen, Bernard Buffet, mais pas Jackson Pollock.

Il y a un côté sombre dans Oxymore, cela correspondait à ton état d’esprit ?

Non, je n’étais pas spécialement déprimé ou énervé quand je l’ai composé, c’était plutôt un retour à une forme d’art brut. Celle qui m’a beaucoup marqué dans la peinture, puisque j’ai longtemps hésité entre la musique et la peinture, celle de Dubuffet, Pollock ou Soulages. Des artistes qui travaillent la matière de manière assez brute. Je ne pense pas qu’Oxymore soit spécialement dark : il y a une progression dans l’album, où on passe du côté obscur vers plus de lumière.

Mais ton public « mainstream », qui connaît le Jarre pop de Equinoxe et des megashows, peut être dérouté par Oxymore…

Je suis toujours allé dans la direction que je sentais, et après le public suivait ou pas. Réfléchir à ce que va penser le public, cela ne m’a jamais intéressé. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours été « off » par rapport au showbiz. J’ai toujours considéré que les succès et les échecs étaient des accidents de parcours et que la voie d’un artiste se situe au milieu.

Te remets-tu en question à chaque album ?

Oui, c’est ce qui fait que je continue. Refaire les mêmes choses, franchement, n’a aucun intérêt. Il y a tellement de choses qui sortent aujourd’hui, donc quand je publie un album, c’est que je crois que je peux contribuer à apporter quelque chose de particulier en allant dans une direction différente. Même si par exemple, je n’avais pas réfléchi qu’avec le son multicanal je me mettais dans une galère au niveau du live. Il faut trouver des endroits adaptés, mais c’est ce qui est excitant, de trouver des solutions. À une époque où tout ce que j’entends est influencé par les années 1980, Oxymore n’a rien à voir avec cela. C’est peut-être un handicap supplémentaire par rapport au public.

Oxymore est un mot que l’on retrouvait également souvent dans ta biographie, Mélancolique Rodéo…

L’oxymore, c’est ce qui est fait qu’on est ému par une création, c’est-à-dire la réunion de deux éléments contradictoires. Pourquoi est-on ému quand on écoute Édith Piaf ou David Bowie ? Ce sont des gens qui sont dans une dynamique d’espérance, mais qui expriment en même temps une mélancolie profonde. Ce qui nous touche dans cette création, c’est cet oxymore. La musique concrète est un oxymore en soi, comme la réalité virtuelle ou l’intelligence artificielle. Pour moi la manière de penser dans la musique électronique et électroacoustique française est issue de Marcel Duchamp et du mouvement surréaliste, qui est un peu l’apologie de l’oxymore.

Ta vie est-elle composée d’oxymores ?

Je le pense. Comme le fait d’être français, mais d’avoir une trajectoire internationale et d’être reconnu très tôt par les Anglo-Saxons. C’est déjà un oxymore. Comme être aussi un peu en marge de la musique expérimentale, la pop et même la musique qui se fait dans mon propre pays. Mon parcours est composé de choses que je n’avais pas du tout prévues au départ, comme organiser des concerts qui réunissaient un nombre incroyable de personnes. C’est en contradiction avec le fait que j’ai à chaque fois travaillé de manière totalement artisanale, avec en même temps un résultat hypertrophié dans le rapport que j’avais avec le public. Cela a contribué à une certaine ambiguïté sur la manière dont on a pu considérer ma musique en France. Mais c’est de l’histoire ancienne et aujourd’hui je suis plus en phase avec moi‑même qu’avec les excès des années 1980. Aujourd’hui avec l’écologie et le terrorisme, les grands rassemblements doivent se penser différemment.

Comment expliques-tu ta verve créatrice de ces dernières années ?

Avant cela, j’ai eu une période vraiment noire où pour la première fois j’étais en panne sèche, même au niveau de la volonté et l’envie. Cela dépendait beaucoup de ma situation personnelle. Mais en touchant le fond, des choses me sont arrivées presque de manière intuitive, et même pendant le Covid, je n’ai jamais autant bossé de ma vie. Aujourd’hui, j’ai plus de projets que je n’en ai jamais eu. Bon, il faut que le corps tienne. (rires) J’ai l’impression aussi que des personnes chères qui sont parties, comme Christophe, qui a été une grosse perte sur le plan personnel, Patrick Juvet aussi et d’autres, sont avec moi pour me pousser à continuer, comme des complices. Et sans faire de la psychanalyse de comptoir, je me sens même tout à fait en paix avec mon père, avec qui j’ai eu une absence de rapports compliquée, depuis qu’il n’est plus là. Je me dis que s’il a agi de cette manière (Maurice Jarre, compositeur de musiques de film, a abandonné sa femme et son fils, ndr), c’est que lui-même avait des problèmes que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Dans le fond, ce que mon père n’a pas pu me dire ou me montrer, il me le dit depuis une autre dimension et il est peut-être avec moi pour continuer un bout de chemin. Ce n’est pas de la croyance, c’est juste d’arriver à se concentrer sur une forme d’apaisement dans la création qui permet d’être le plus dynamique.

Peux-tu nous expliquer ce que c’est Oxyville, que tu viens de créer ?

C’est la cité d’Oxymore. Un projet qui va être un peu un nouvel oxymore par rapport à l’image que les gens ont de moi. C’està- dire que je veux faire des concerts sans visuel où l’expérience sonore doit primer. C’est un retour aux fondamentaux. Mais en même temps, je propose une alternative visuelle dans la réalité virtuelle. Cela m’a amusé de créer cette ville dans laquelle je vais pouvoir jouer en live en VR. Le premier exemple c’est à Paris, au Palais de la Bourse, où je joue en live pour les gens qui sont dans la salle et en même temps en VR dans le métavers. Des personnes qui sont à Shanghai ou au Brésil peuvent accéder au concert via un casque Oculus. J’aimerais que Oxyville devienne une ville musique, j’y serai présent, mais je veux aussi l’ouvrir à d’autres musiciens pour qu’ils puissent venir y jouer, faire des résidences, des masterclasses.

Comment envisages-tu ton rôle à la tête de la commission du Centre national du cinéma (CNC) chargée de développer les oeuvres immersives et d’investir le métavers ?

Au moment du Covid, je me suis aperçu qu’on était en train de perdre la main dans ce domaine face aux Chinois et surtout aux Américains. Dans la musique, nous avons été les premiers à ne plus gérer la distribution de notre musique, car tous les outils de diffusion passaient par des entités américaines qui peuvent contrôler le contenu et l’économie. Avec le métavers, c’est encore pire. Il y a donc une urgence pour que l’on participe à une souveraineté française et européenne, afin que l’on arrive à être indépendant dans le domaine. Il suffit d’investir et de s’investir. Regarde l’exemple d’Airbus. Tout le monde nous aurait ri au nez il y a quarante ans si on avait dit qu’on allait être leader dans l’aéronautique. Aujourd’hui, même les Américains achètent ces avions. Et je crois que c’est plus compliqué de construire des avions que de bâtir un cloud.

Te soucies-tu de l’impact environnemental de ton travail ?

Je suis convaincu que l’on pourra survivre au XIXe siècle uniquement si on crée un lien harmonieux entre technologie et écologie. La technologie n’est pas un problème, mais une solution. Un concert dans le métavers, c’est moins énergivore que dans le monde réel. Pour un festival par exemple, il faut prendre en compte l’électricité, le déplacement des publics, les voyages des artistes, le type de matériel utilisé. Il ne faut pas penser que parce que c’est du numérique, on est plus énergivore que dans le monde réel, je pense même que c’est l’inverse. Mais il faut organiser avec une forme d’éthique tous les sujets liés au métavers et que les développeurs soient conscients de ces enjeux environnementaux.

Pourrais-tu rejouer devant un million de personnes ?

On est ailleurs aujourd’hui. Ces grands rassemblements que l’on a pu connaître peuvent avoir lieu, mais d’une manière différente, et le métavers peut être une réponse, tout en gardant un pied dans le monde réel. Le spectacle vivant doit être considéré d’une manière hybride, avec une partie dans le réel et une dans le virtuel. Cela ouvre des possibilités incroyables, comme au début de l’électricité ou du cinéma.

Tu as toujours une soif de nouveautés, d’expériences, d’où cela te vient-il ?

Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y ait pas plus de gens qui réagissent comme ça. C’est le propre de l’artiste d’aller de l’avant. C’est aussi un instinct de survie qui me vient de ma mère. Quand mon père est parti, il a fallu qu’elle se démerde. Elle avait une boutique au Marché Malik des Puces de Saint-Ouen, elle créait des modèles de tricots avec une machine qui ressemblait à un synthé des années 1980. (rires) Les Puces à l’époque étaient une sorte de Saint-Germain populaire avec des artistes et des gens du voyage. C’était la vraie bohème. J’essayais de trouver des moyens pour aider ma mère. Je m’étais inventé un frère imaginaire pour vendre ma peinture parce que je n’avais pas l’âge pour le faire. Tout cela a aiguisé une forme de curiosité chez moi.

Quel est ton prochain défi ?

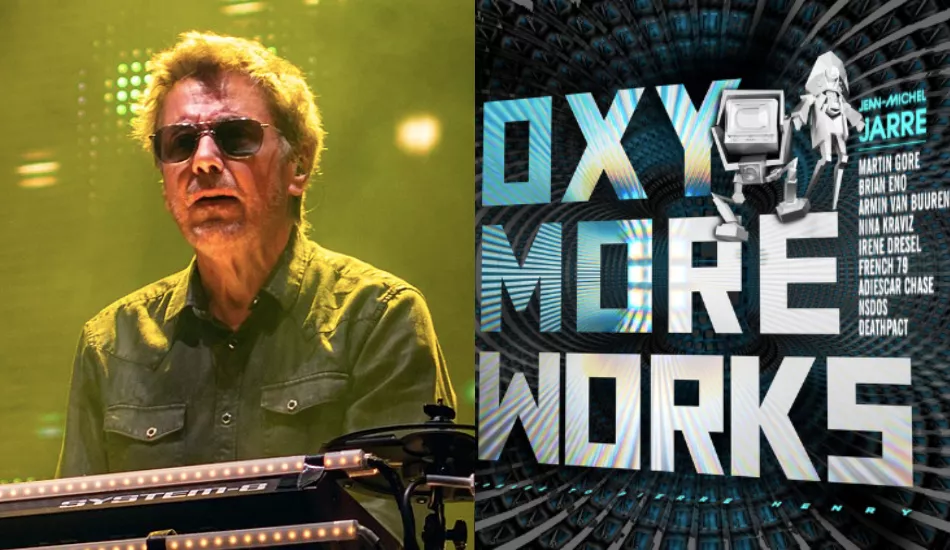

La question qui se pose avec Oxymore, c’est comment porter ce projet sur scène ? La plupart des salles ne sont pas faites pour la spatialisation. Par ailleurs, ce qui m’intéresserait c’est de monter cet album en ballet. Et d’explorer les collaborations. Je vais sortir tous les mois des titres, des extensions des versions originales, réalisées par des gens que j’aime bien comme Martin Gore, Brian Eno, French 79, Irène Drésel ou NSDOS. Je suis optimiste par subversion. Tout est loin d’être rose, mais il ne faut pas se dire : c’est dramatique, c’est la fin de tout. Ça, c’est le syndrome CNews : hier c’était mieux, demain ça sera pire. Ce n’est pas vrai. C’est à nous de nous prendre en main.