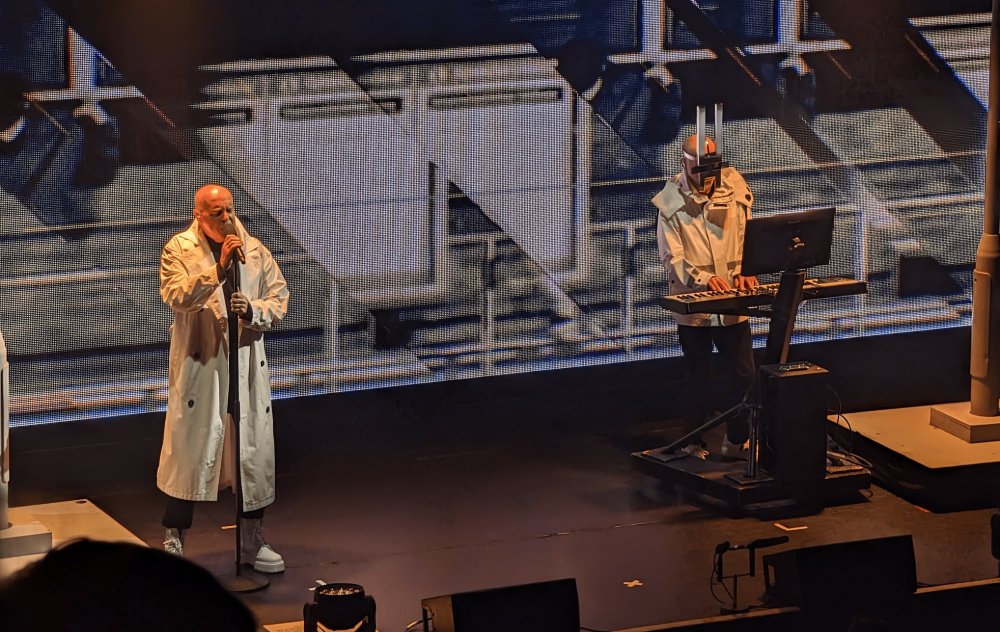

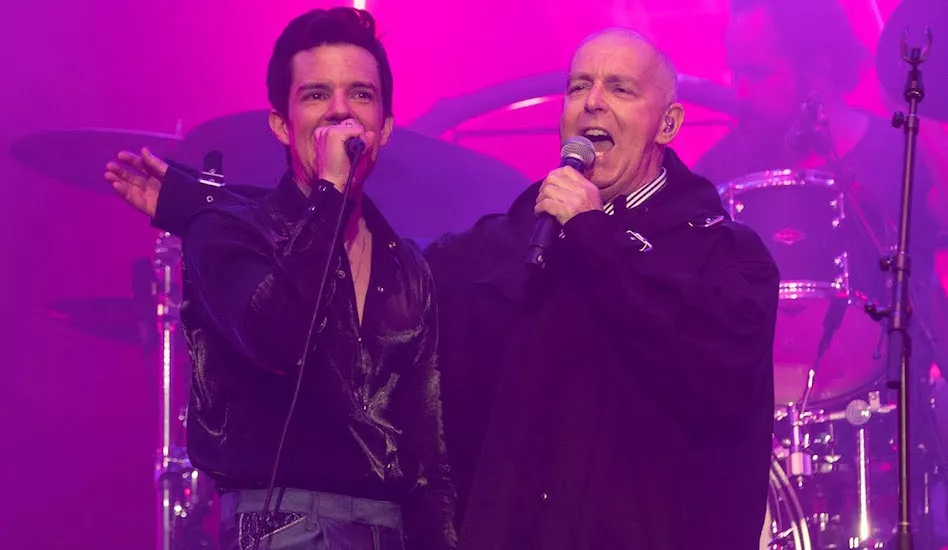

Trois ans après l’épatant album Super, Pet Shop Boys, le duo électronique le plus populaire et le plus vendeur de l’histoire de la musique britannique, revient avec Hotspot, ultime volet de la trilogie entamée en 2013 sous la houlette du producteur Stuart Price (alias Jacques Lu Cont, Les Rythmes Digitales ou Tracques).

Conçu à Berlin, ce quatorzième album de Neil Tennant (chant, paroles) et Chris Lowe (musique) renoue avec leur verve de la fin des années 80, quand leurs albums savaient panacher titres pied au plancher et chansons tristes aux paroles douces-amères. L’introduction idéale à l’univers d’un duo pionnier, en activité depuis plus de 35 ans, et l’excuse parfaite pour discuter avec Chris Lowe de la vie en studio, de la soixantaine, du troisième degré… et du Panorama Bar à l’heure du goûter.

Hotspot était annoncé comme votre album berlinois. Il a été en partie enregistré dans la capitale allemande, trois titres traitent directement de Berlin. Pourquoi ne pas l’avoir tout simplement intitulé « Berlin » ?

On aurait adoré appeler le disque Berlin… à ceci près que c’est déjà le nom d’un des disques les plus connus du rock, le Berlin de Lou Reed. Pourtant cela aurait été le titre parfait ! Je crois que ce que nous avons à faire, c’est trouver une nouvelle ville qui n’a pas encore donné son nom à un album, on y enregistre notre prochain disque. Et voilà ! J’adore cette idée. Maudit Lou Reed ! (Rires)

« Nous avons toujours aimé l’euphorie que l’on ressent sur un dancefloor, tout comme le sentiment de descente qui l’accompagne après une nuit en club. »

Pourquoi avoir enregistré à Berlin ?

Neil y possède un appartement avec un petit studio intégré pour faire de la musique, et nous y allons de temps à autre depuis quelques années. Quand l’opportunité s’est présentée d’enregistrer une partie du nouvel album à Berlin aux studios Hansa, là où Depeche Mode et David Bowie ont travaillé par le passé (et aussi les pires groupes de la pop allemande), on en a profité. Travailler entre les vieux claviers analogiques des studios Hansa – y compris des machines que je n’avais jamais vues auparavant – et le soleil de Californie, où nous avons ensuite mixé l’album, nous semblait un bon équilibre.

Se retrouver dans les studios mythiques Hansa a-t-il changé votre manière de procéder ?

C’est surtout Stuart qui a pu s’amuser : il nous a transformés en groupe électronique, plaçant les enceintes dans le studio comme si chacune était un musicien jouant sa partition. Tout d’un coup, le son ne semblait plus vraiment sortir de nos machines, mais d’enceintes presque dotées d’une vie autonome : une jouait la basse, une autre les parties électroniques, la troisième les rythmes, et ainsi de suite. Cela donnait un tout autre relief aux morceaux sur lesquels on travaillait, qui sonnent plus denses, plus chaleureux. C’est sûrement grâce à tout ce vieil équipement.

Hotspot est un parfait condensé du “son” Pet Shop Boys, entre pop songs douces-amères, titres up-tempo ou disco-house… Serait-il le meilleur moyen d’entrer dans votre discographie ?

Il possède certaines des caractéristiques essentielles des Pet Shop Boys. Nous avons notre propre petite recette : des titres énergiques, des accords magnifiques et des paroles ironiques, “différentes”, un peu tristes, avec du commentaire social et politique, ce que l’on n’entend pas d’ordinaire dans la pop music. Nous avons toujours aimé l’euphorie que l’on ressent sur un dancefloor, tout comme le sentiment de descente qui l’accompagne après une nuit en club. Tu trouves toujours ces éléments, à des degrés divers, sur nos albums et je crois que Hotspot en a sa juste part. Même un titre up-tempo, plus ou moins dance-pop comme “Dreamland”, coécrit avec Olly Alexander de Years & Years, traite de la situation des migrants à la recherche d’une terre promise. Le nom de l’album lui-même, Hotspot, est polysémique : Berlin était un “hotspot”, un point chaud, pendant la guerre froide, les « hotspots » sont les lieux d’arrivée et de traitement des migrants en Italie et en Grèce, un “hotspot” est un point d’accès wi-fi… et peut même désigner le dernier restaurant ou club à la mode. Rien n’est jamais ce qu’il semble être au premier abord sur un disque de Pet Shop Boys.

Digressons un peu sur “Dreamland”. Berlin est-elle votre terre promise ?

Je pense, oui. C’est une ville assez extraordinaire, en particulier l’été. On peut prendre le S-Bahn et se retrouver en vingt minutes dans la campagne au bord d’un lac. Il y règne une atmosphère particulière le dimanche après-midi. J’y retrouve l’ambiance du Londres d’il y a une vingtaine ou trentaine d’années. Tous les magasins sont fermés, comme autrefois à Londres, les gens vont au lac, en forêt, se prélasser dans le Tiergarten. C’est assez onirique.

Et le dimanche, vous alliez au Berghain ?

C’est ça. C’est un endroit merveilleux. Généralement, nous allons au Panorama Bar le dimanche après-midi, après le déjeuner. Il y règne une atmosphère assez dingue, tu croises de tout, des danseurs qui sont là depuis des heures comme des gens comme nous qui viennent d’arriver, tout frais. J’ai 60 ans et je n’ai plus besoin de passer douze heures d’affilée dans un club. (Rires)

C’est le Berlin que vous aimez avec Neal ?

Pas seulement pour le Panorama Bar. Berlin est une ville incroyable pour la musique. Tu as l’impression que son cœur ne bat que pour elle. Tu entres dans un bar, tu trouves un DJ. Et la scène est incroyablement diverse et curieuse. Si tu es à l’affût, il y a toujours quelque chose à découvrir.

« Ce qui est drôle quand tu approches la soixantaine aujourd’hui, c’est que tu ne te sens pas vieux. Tu te retrouves à danser dans un club entouré de personnes dans leur vingtaine et à aucun moment tu ne ressens ton âge… jusqu’au moment où tu vas aux toilettes et tu te vois dans le miroir. »

Comment situer Hotspot dans la trilogie d’albums produite par Stuart Price ?

Electric et Super étaient de purs albums électroniques de dance music alors que Hotspot est plus varié, plus axé sur les chansons, même s’il y a un quelques morceaux euphoriques et un certain feeling house 90s.

Comment se passe la collaboration avec lui ?

De manière idéale. Nous n’avions pas vraiment de plan en tête quand nous avons attaqué Electric et travailler avec lui est un plaisir. Si bien que Neil a très vite annoncé que nous allions faire trois albums ensemble. Il est exigeant, rapide et surtout très drôle. La production d’un album devient une immense partie de plaisir. Nous passons sûrement plus de temps à discuter et à rire qu’à travailler.

C’est donc pour ça qu’il vous faut trois ans entre chaque album ?

Non non non, pas du tout. (Rires) C’est à cause de nos longues tournées. Quand nous sommes en studio, les sessions sont très intenses, mais entre chacune, c’est très drôle. Et si tu rajoutes Johnny Marr (ex-guitariste des Smiths, connu pour être un moulin à paroles, ndr), c’est fichu, plus personne ne travaille ! Nous avons toujours partagé avec nos producteurs un sens développé du bavardage et de l’amusement. Je suis persuadé que cette joie s’entend dans notre musique.

C’est étrange d’entendre le son de ta voix. Tu es toujours le plus silencieux de vous deux, qui en plus tire la tronche sur les photos.

Oh, je chante bien de temps en temps, mais je trouve cela gênant. Je ne supporte pas de m’entendre : la différence entre la voix que j’entends dans ma tête et celle qui sort de ma bouche me perturbe. Ne pas être le chanteur ne m’a jamais dérangé. Je suis toujours fasciné d’entendre Neil et surtout de le voir sortir des paroles aussi intelligentes à la vitesse de l’éclair. Il a toujours quelque chose à dire, moi je n’aligne pas trois mots quand je dois écrire un texte.

Dans le titre “Happy People”, Neil chante “happy people living in a sad world”. Êtes-vous des gens heureux dans un monde triste ?

Nous sommes fondamentalement heureux, mais nous vivons dans un monde qui n’est pas joyeux. Même quand tu es quelqu’un de foncièrement joyeux, il y a de quoi se sentir mal à l’aise, surtout quand tu restes collé aux chaînes d’info en continu.

Vous imaginiez quand vous vous êtes rencontrés au début des années 80 avec Neil que vous vendriez 100 millions de disques et que votre nom finirait dans le dictionnaire de langue anglaise ?

Absolument pas. À nos débuts, on voulait juste écrire des chansons, de manière très simple, avec un lecteur de cassettes et un synthétiseur monophonique. Nous voulions avant tout faire de la dance music électronique et avoir notre musique en vente dans les magasins de disques. Nous n’avons jamais rêvé de devenir des pop-stars, même si connaître le succès dès nos premiers singles a été un sentiment agréable… La célébrité ne nous a jamais attirés, tout comme les obligations promotionnelles. Nous sommes comme des acteurs. Je ne suis pas certain qu’il y en ait beaucoup qui aiment se rendre dans les talk-shows pour assurer le service après-vente. Je vais avoir 60 ans, je ne veux plus me forcer à faire des choses dont je n’ai pas envie.

« Nous avons toujours partagé avec nos producteurs un sens développé du bavardage et de l’amusement. Je suis persuadé que cette joie s’entend dans notre musique. »

Justement, tu n’as jamais pensé à ralentir et profiter un peu plus de la vie ?

Ce qui est drôle quand tu approches la soixantaine aujourd’hui, c’est que tu ne te sens pas vieux. Tu te retrouves à danser dans un club entouré de personnes dans leur vingtaine et à aucun moment tu ne ressens ton âge… jusqu’au moment où tu vas aux toilettes et tu te vois dans le miroir. Oh mon Dieu, une vieille personne ! (Rires) Il existe une dichotomie très étrange entre l’âge que tu es censé avoir et celui que tu ressens. Les sexagénaires ne sont plus vieux, alors qu’avant, on attendait d’eux qu’ils s’habillent et se comportent comme des petits vieux. Donc non, je ne pense pas ralentir. Quand on profite de la vie comme moi, je ne vois aucune raison d’arrêter quoi que ce soit. D’ailleurs, là, tout de suite, j’ai envie d’aller courir. (Rires)