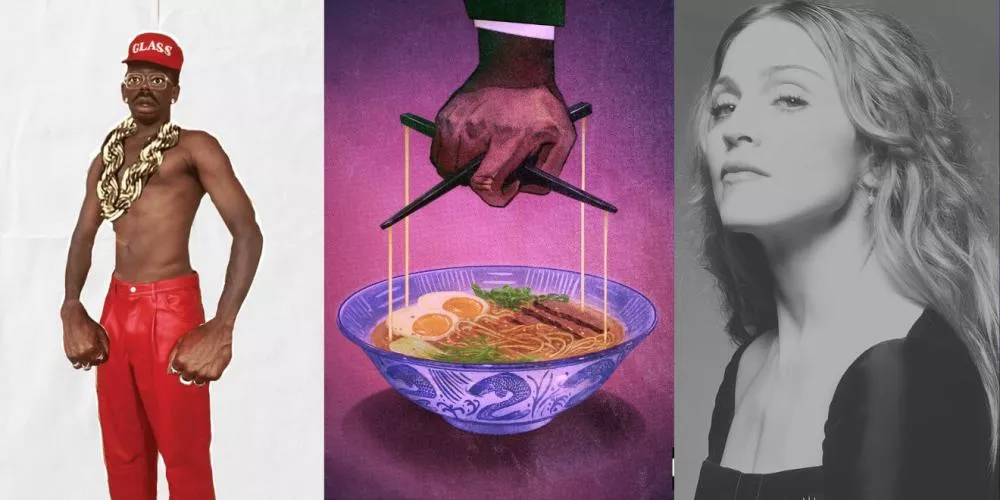

C’est devenu une habitude. Chaque année, nous réunissons quatre acteurs de la scène musicale pour évoquer les thèmes qui ont marqué ces derniers mois. Nous leur faisons tirer au sort des sujets inscrits sur des petits papiers pliés en quatre et ils échangent autour d’un verre et de quelques douceurs. Cette année, dans le magnifique appartement prêté par notre ami photographe Philippe Levy étaient réunis Marie Sabot, directrice du festival We Love Green, la Tunisienne Deena Abdelwahed, l’une des plus talentueuses représentantes de la jeune scène électronique du Maghreb, le rappeur Lomepal et pour finir Madben, le DJ et producteur techno qui n’en finit pas de monter et dont attend le premier album début avril. Let’s go.

Caprices de DJ, trop c’est trop ?

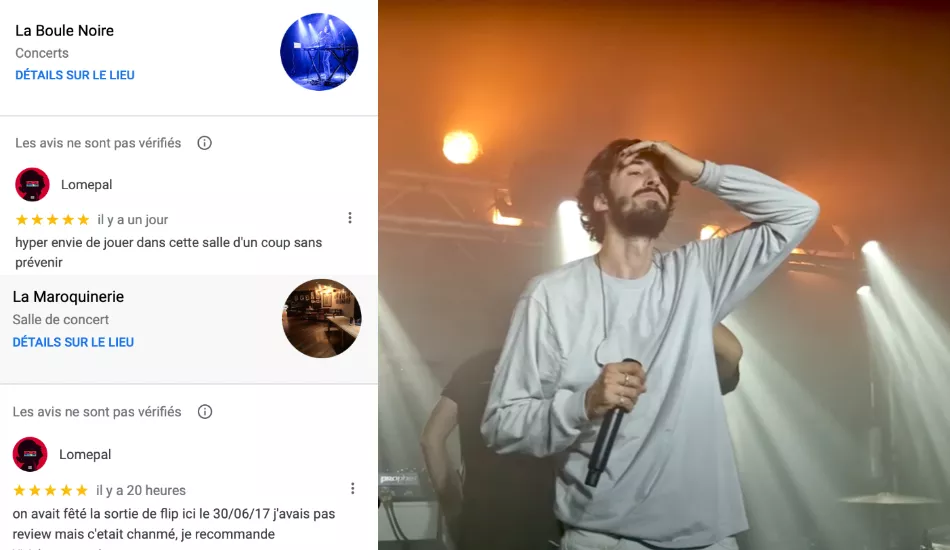

Lomepal : Je ne peux pas vous parler de mes caprices, en revanche je peux vous parler des nombreuses fois où, alors que je n’étais pas encore très connu, on m’a traité comme de la merde avant un concert. Quel que soit leur niveau de notoriété, les artistes ont besoin de se concentrer avant de monter sur scène. Il nous faut simplement un peu de solitude et de tranquillité pour répéter. Cela paraît simple à comprendre, mais combien de fois on est parqué comme du bétail dans des loges minuscules avec tous les autres artistes et leur staff ? Il y a du bruit, du stress, comment se concentrer dans ces conditions ? J’ai plein de mauvaises expériences en la matière, mais ce n’est pas pour autant que je fais des caprices aujourd’hui que je suis plus connu. Il faut un juste milieu.

Marie Sabot : On oublie souvent qu’il faut beaucoup de courage pour monter sur scène. Il faut protéger les artistes pour qu’ils soient en état de donner cette étincelle qu’on attend tous. Le public, mais aussi les organisateurs, demandent beaucoup. Et l’entourage de l’artiste essaie de faire en sorte que rien ne vienne parasiter sa concentration. En ce sens, les demandes sont généralement légitimes. Cela dit, l’économie des événements, et surtout des événements électroniques, ne permet pas toujours de répondre à la totalité d’entre elles. De nombreux promoteurs d’événements estiment aujourd’hui que les cachets ne peuvent plus augmenter sans mettre en péril toute la chaîne. On est dans une bulle qui grossit de 10 à 20 % chaque année. Sans parler du nombre d’étoiles des hôtels ou des vols en jet privé. Les avions, ce n’est pas pour le confort, mais pour la rapidité. Du mercredi au dimanche, certains DJs jouent plusieurs fois dans la même nuit. Il y a finalement peu de “têtes d’affiche” dans la musique électronique. Il faudrait que les festivals donnent leur chance à plus d’artistes pour que de nouvelles figures populaires émergent. Un festival avec moins de têtes d’affiche peut quand même être intéressant.

Madben : Trop souvent les affiches des festivals sont les mêmes. Ce sont toujours les mêmes noms qui font vendre les billets. Je suis frappé de voir certains artistes marketés comme des marques de yaourt. Pas seulement dans l’univers EDM, mais aussi dans celui de la musique dite “underground”. J’ai croisé des DJs dont les cachets sont quinze fois supérieurs aux miens et qui se comportent comme de véritables petites entreprises, avec six personnes qui travaillent à leur service à plein temps. Trop d’artistes construisent aujourd’hui leur cote grâce à leur image sur les réseaux sociaux. Je vis de ma musique depuis quatre ans, mais cela fait quinze ans que j’en joue. J’ai vu les choses changer petit à petit et les demandes de certains devenir de plus en plus délirantes. Le pire est que ces demandes ne viennent pas des artistes, mais souvent de leurs agents. J’ai joué avec des artistes qui n’étaient pas au courant de ce que leur agent avait demandé en leur nom.

Marie Sabot : Les agents font souvent de la surenchère pour démontrer à leurs artistes que grâce à eux, ils obtiennent ce qu’il y a de meilleur. C’est une manière de les garder.

Lomepal : J’ai aussi connu un artiste qui, pour tester les organisateurs, demandait pour sa loge un savon sans paraben d’une marque très rare. Quand il arrivait, c’était le premier truc qu’il allait vérifier.

Streaming, l’avenir de la musique ?

Deena Abdelwahed : Cette manière de consommer de la musique est nouvelle pour moi. Je l’ai découverte en arrivant en Europe, car en Tunisie, Deezer ou Spotify n’existent pas. Là-bas, écouter de la musique, c’est encore le plus souvent la pirater. À terme, j’espère que le streaming m’aidera à vivre de ma musique, mais j’ai l’impression qu’en France, il y a aussi plein de guichets, la Sacem, la Spedidam… très bien organisés. C’est déjà pas mal. J’ai l’impression que le streaming est réservé aux gens qui n’écoutent pas beaucoup de musique, qui ne sont pas forcément des connaisseurs.

Lomepal : Ma vision est totalement différente puisque 75 % de mes revenus viennent du streaming. C’est ce qui me fait vivre aujourd’hui. Des revenus d’autant plus importants que je suis un artiste indépendant et qu’aucune maison de disque ne les ponctionne. Le streaming a sauvé la musique de la crise en s’adaptant aux nouveaux usages, pas en imposant les anciens. En plus en tant qu’artiste, j’aime l’idée que chaque écoute rapporte de l’argent, alors qu’un CD, une fois acheté, ne rapporte plus rien, qu’importe le nombre de fois où il est écouté. Avec le streaming, on sait si les gens aiment et écoutent vraiment. Et s’ils écoutent souvent ta musique, c’est un peu comme s’ils t’achetaient plusieurs fois le CD.

Madben : Cela dit tous les artistes ne sont pas égaux face au streaming. Les musiciens hip-hop ou EDM sont surreprésentés. Moi, ma musique est souvent faite pour être mixée, donc elle est très peu écoutée en streaming. Cela va changer avec la sortie de mon album en 2018. J’espère que je bénéficierai du streaming à ce moment-là. Pour autant, à ma grande surprise, plusieurs milliers de personnes se déclarent déjà fans de Madben sur Spotify. J’hallucine. De toute manière aujourd’hui, soyons honnêtes, les artistes vivent grâce à la scène, pas avec la vente de leur musique.

Lomepal : Pas moi. Je viens de faire quinze dates de concerts que j’ai produites moi-même, car je suis indépendant, elles étaient toutes complètes et, une fois payée l’équipe de six personnes qui m’accompagne, ces dates m’ont coûté de l’argent. D’une certaine manière, ce sont des concerts de promotion qui me permettent ensuite de gagner de l’argent avec le streaming ou les cachets plus importants qu’on me paye pour jouer dans des festivals.

Madben : C’est exactement l’inverse de mon économie.

Deena Abdelwahed : Pour ma part, au-delà des questions économiques, j’ai encore peur du référencement et de la manière dont les algorithmes fonctionnent. J’ai toujours l’impression que je vais être catalogué “musique du monde” à cause de ma nationalité. (rires) Je préfère les compilations à l’ancienne, je n’aime pas qu’une machine guide mes choix.

Limitation sonore dans les clubs et festivals : la fin de la fête ?

Madben : Ce n’est qu’un projet de loi pour l’instant, mais qui semble très confus. Techniquement, tout ça est très compliqué, les mesures de décibels changent selon l’endroit où on les fait dans la salle. Il y a les niveaux A et B, les niveaux en crêtes, les niveaux moyens…

Marie Sabot : À ce stade le projet de loi est tellement confus qu’il n’est pas réellement applicable.

Madben : Cela dit, on se préoccupe tous de la qualité du son et de la protection de nos oreilles. Je viens d’ailleurs de me faire une paire de bouchons moulés dans mes oreilles pour qu’ils s’adaptent parfaitement à mon conduit auditif.

Deena Abdelwahed : C’est vrai ?! Moi je n’y arrive pas. J’ai l’impression qu’aujourd’hui il faut se protéger partout et tout le temps, je n’y arrive pas.

Madben : Je les mets rarement quand je joue, mais dès que j’ai terminé, je les porte et avec plaisir quand il y a beaucoup de son. Et cela m’évite le fameux acouphène du lendemain.

Deena Abdelwahed : Moi, je croyais que l’acouphène c’était à cause de l’alcool. (rires)

Lomepal : On vit une époque où la protection est devenue obsessionnelle. Écouter de la musique forte ce n‘est pas bon pour la santé, mais cela fait partie du sport. Être en transe devant les enceintes c’est un plaisir qu’il ne faut pas oublier.

Madben : Et le son fort c’est ce qui fait vendre des billets.

Deena Abdelwahed : Chacun devrait être responsable de sa vie, pareil pour l’alcool ou la drogue.

Marie Sabot : Quand on s’occupe d’un festival en zone urbaine, vous n’imaginez pas le nombre de mesures que nous devons faire pour démontrer que le son ne va pas déranger le moindre riverain. Le “vivre ensemble” a pris des proportions délirantes, personne ne doit plus déranger personne. Demain en France, on en viendra peut-être à ce qui se passe en Angleterre où les festivals s’arrêtent tous à 22 h 30.

Rap et chanson française, le grand amour ?

Lomepal : J’ai commencé à faire du rap en ayant une vision quasiment sportive. Je voulais être le plus fort, faire les plus grosses rimes, les placements les plus surprenants. Il n’y avait pas grand-chose d’artistique là-dedans, c’était uniquement de la compétition. Et puis, quand j’ai eu le sentiment d’être reconnu et de maîtriser cet aspect du “rap game”, j’ai commencé à avoir des préoccupations plus artistiques. Je me suis dirigé vers quelque chose de plus mélodieux. Cet aspect a finalement pris le dessus dans mes morceaux. Aujourd’hui, la dimension musicale est presque plus importante pour moi que le fond. On a souvent dit que le rap était devenu la nouvelle variété française, c’était surtout vrai en termes de succès, musicalement cela n’avait pas forcément grand-chose à voir. Mais aujourd’hui apparaît une nouvelle génération, dont je fais partie, qui est autant influencé par le rap que la chanson. Ma musique est un hybride entre ces deux univers. C’est une tendance très forte cette année, même Booba fait de la chanson française. “92i Veyron”, sur son dernier album, c’est du Renaud avec l’autotune.

Marie Sabot : Même s’il reste des chanteurs avec une écriture très classique comme Julien Doré, on a l’impression d’assister cette année à la prise de pouvoir d’une nouvelle génération avec sa propre histoire, ses références…

Lomepal : PNL, le groupe qui n’a mis personne d’accord, puis tout le monde, a accéléré la transition. En les écoutant attentivement, de plus en plus de gens ont compris que malgré le vocabulaire très pauvre, la dimension très “street” qui a pu en rebuter certains, on retrouve dans PNL les mêmes émotions que dans la chanson française.

Marie Sabot : Mais dans le fond, c’est quoi la chanson française ?

Lomepal : C’est notre langue avant tout. C’est ce qu’on chante tous ensemble, comme autrefois “La groupie du pianiste” de Michel Berger. Longtemps, le rap ne faisait pas partie de cette catégorie, aujourd’hui cela change. Et puis dorénavant le rap français assume le côté kitsch de la variété française, je trouve ça très bien.

Où vont les festivals français ?

Marie Sabot : Fimalac est sans doute l’une des premières grosses sociétés à avoir lancé ces dernières années une stratégie de rachat de festivals, de salles, de producteurs de concert… Le phénomène s’est depuis accéléré avec des acteurs français, mais aussi internationaux comme Live Nation (promoteur entre autres du Lollapalooza, ndlr), Matthieu Pigasse (qui a racheté Rock en Seine, ndlr), AEG (organisateur de Coachella en Californie qui arrive en France, ndlr). La musique live intéresse de plus en plus de gros groupes qui cherchent souvent à intégrer toute la chaîne du spectacle vivant (salle, festival, promoteurs, booker, management, billetteries…) et sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour cela, au moins le temps de s’imposer. Au risque de déstabiliser l’économie traditionnelle du secteur. Le paysage du live en France peut complètement changer dans les cinq ans à venir. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en attendant, clairement le marché est fou. Le prix des artistes est en train de péter les plombs. Les choses sont particulièrement sensibles à Paris, entre Lollapalooza, Rock en Seine, Solidays ou We Love Green. Live Nation a mis du temps pour décrocher l’autorisation d’organiser Lollapalooza en France en 2017. De nombreux organisateurs, dont nous, se sont publiquement demandé s’il y avait de la place pour autant de festivals à Paris. Le prix du billet est aussi un enjeu, Lollapalooza coûte 80 euros tandis que Rock en Seine est vers 40/50 euros, mais avec 800 000 euros de subvention. Nous traversons une étrange période où chaque festival doit repenser son projet. Pour être par exemple capables de faire des offres financières compétitives, les festivals indépendants comme We Love Green s’associent avec d’autres à l’étranger comme Field Day. Mais c’est aussi aux artistes de faire le choix d’un festival plutôt qu’un autre, et nous espérons qu’ils le feront pour de bonnes raisons, c’est-à-dire pas uniquement en fonction du montant du cachet qu’on leur offre.

Lomepal : OK, mais pour nous artistes, les festivals arrivent en bout de chaîne, quand, après avoir écrit l’album, l’avoir enregistré, l’avoir sorti, il faut le défendre sur scène. Un moment où égoïstement nous avons simplement envie de jouer dans les meilleurs festivals, à la meilleure place et pour le meilleur cachet. J’avoue que je n’ai pas trop conscience de ce qui se trame en sous-main, mais j’espère que mon tourneur, Talent Boutique, fait attention à tout ça pour moi.

Marie Sabot : Je comprends les artistes qui ont déjà beaucoup d’autres choix à faire. Mais quand on arrive à leur parler directement, ils nous comprennent souvent très bien. C’est ce qui s’est passé avec Björk cette année. Nous avons eu l’opportunité de lui expliquer le projet We Love Green et elle a fait le choix de jouer chez nous.

Deena Abdelwahed : Je fais toujours attention à l’endroit où je joue. J’aime savoir où je tombe et qui va venir m’écouter. Mon énergie vient du public et j’ai besoin d’entrer en communion avec lui. Si je ne le sens pas, je ne jouerai pas bien.

Balance ton porc dans la musique aussi

Madben : Il y a malheureusement des personnalités de ce genre dans tous les univers. Il n’y a aucune raison pour que le milieu de la musique soit épargné.

Lomepal : J’espère simplement que le fait que nous soyons un univers moins hiérarchisé et que beaucoup de gens de la musique travaillent comme indépendants nous protège un peu.

Marie Sabot : Depuis mes débuts dans la musique dans les années 90, j’ai l’impression d’avoir eu autour de moi des femmes très fortes, très passionnées, dont la force de la passion a fait qu’elles n’ont pas eu à batailler tant que ça pour se faire respecter.

Deena Abdelwahed : En Tunisie, le sexisme ordinaire est bien plus important qu’ici. Quand je vivais là-bas, je pensais que c’était pareil dans tous les pays, mais je ne peux vous assurer que cela n’a rien à voir ici. En Tunisie, il est presque impossible pour une femme comme moi de se faire reconnaître en tant qu’artiste. Le sexisme en Tunisie est un problème social énorme.

Marie Sabot : Oui, mais il reste encore du travail à faire ici aussi. Il est de la responsabilité des directeurs artistique de maison de disques de mettre sur le devant de la scène une génération d’artistes femmes. Cela devrait même être une préoccupation de tous les acteurs du milieu. J’y pense tout le temps quand je fais la programmation de We Love Green ou de n’importe quelle soirée.

Tsugi : Dans le hip-hop, on a l’impression qu’il y a beaucoup de filles dans le public, mais peu sur scène…

Marie Sabot : Elles arrivent. (rires)

Lomepal : Je n’ai malheureusement pas la réponse, même si j’ai déjà eu cette discussion plusieurs fois. Clairement, moins de femmes que d’hommes arrivent à assumer de monter sur scène pour faire du rap.

Marie Sabot : On parlait justement tout à l’heure de la confiance en soi qu’il faut pour réussir à monter sur scène.

Lomepal : À une époque, il y avait plus de femmes dans le rap en France, mais elle était souvent dans quelque chose de très masculin, dans le look et l’attitude, comme Keny Arkana ou Diams.

Deena Abdelwahed : Se considérer comme artiste pour une femme c’est moins simple que pour un homme. Les hommes sont bien plus à l’aise et dégagent quelque chose de très macho dont on sent parfois exclues.

Madben : Je suis le premier à regretter qu’il y ait aussi peu de femmes dans le rap ou la musique électronique, mais je ne cherche pas à l’expliquer.

Lomepal : Je suis du même avis. Je trouverais dommage qu’on donne plus d’expositions à tel ou tel, non en fonction de son talent, mais parce qu’il est un homme ou une femme. L’important c’est la musique. Ce serait très macho de favoriser une fille uniquement parce que c’est une fille.

Lomepal et Deena Abdelwahed joueront au festival We Love Green, de retour les 2 et 3 juin prochains dans le Bois de Vincennes. Lomepal sera par ailleurs à la Cigale ce 22 mars.

Propos recueillis par Patrice Bardot et Alexis Bernier.